教育から取り残されるバングラデシュの少数民族

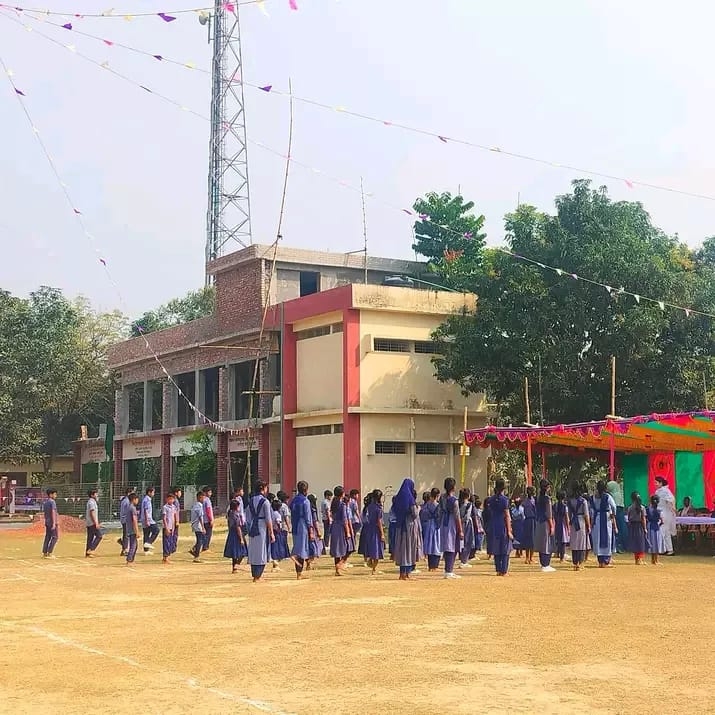

少数民族は、外部との交流が少ない中で生活しがちです。また社会的な地位が低く、学校教育からも取り残されやすい存在です。バングラデシュ北部ガジプール県のコーチュ民族の子どもの状況を紹介します。

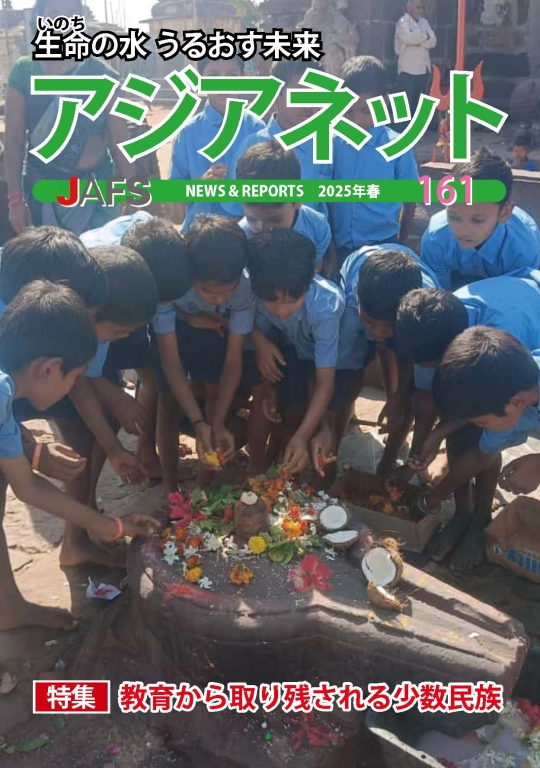

会報誌アジアネット161号の特集記事から抜粋してお伝えします。

会報誌アジアネット161号の特集記事から抜粋してお伝えします。

独自の文化と言葉を守りつつ、学ぶ機会で地位向上を

バングラデシュの首都ダッカ北方のガジプール県にあるピンガイル村に住むコーチュ民族。国民の9割以上がイスラム教徒という国にあって、少数派のヒンドゥー教徒です。

コーチュ民族の人々はもともと暮らしていた森林地に定住することを政府に認めてもらえず、直ぐに撤去できる小屋のような家で生活することのみ許されています。

2024年11月にJAFSスタッフがピンガイル村を訪れ、村で初めて大学に進学したというカマラさんを紹介されました。村の希望の星となっており、何かあれば彼女の意見を聞いているようでした。残念ながら英語はほとんどできないようで、詳しいことを聞くことができませんでしたが、彼女のような若者が増えることでこの地域はもっと変われるに違いありません。

バングラデシュの提携団体AFSバングラデシュのゴータム・モンドル氏は、教育の定着がこの地域を変える一歩になると、小学校卒業と中学校進学を促しています。モンドルさんから現状を伝えていただきます。

コーチュ民族の人々はもともと暮らしていた森林地に定住することを政府に認めてもらえず、直ぐに撤去できる小屋のような家で生活することのみ許されています。

2024年11月にJAFSスタッフがピンガイル村を訪れ、村で初めて大学に進学したというカマラさんを紹介されました。村の希望の星となっており、何かあれば彼女の意見を聞いているようでした。残念ながら英語はほとんどできないようで、詳しいことを聞くことができませんでしたが、彼女のような若者が増えることでこの地域はもっと変われるに違いありません。

バングラデシュの提携団体AFSバングラデシュのゴータム・モンドル氏は、教育の定着がこの地域を変える一歩になると、小学校卒業と中学校進学を促しています。モンドルさんから現状を伝えていただきます。

国語が母語でない、低い識字率と進学率(AFSバングラデシュ代表 ゴータム・モンドル)

森の中の彼らの村は、ダッカからさほど遠くない北方42㎞の工業エリアにありますが、子どもたちの高校進学率は30%未満です。なぜ高校進学率が低いのかと言えば、一つは言葉の壁です。コミュニティ内では民族独自の言葉を話しているため、学校での学びに使うベンガル語の識字率が低い状態です。学年が上がり勉強の難易度が上がるに従い、家庭学習の際に教えてくれる人が家にいないことで、理解度を上げることに苦労しているようです。また、塾などへ通える経済的な余裕もないので、自力で学習能力の向上を目指すことも難しいです。

その上、進学先の高校は10㎞ほど離れているため自転車が必要ですが、その自転車を持っている世帯はほとんどなく、徒歩通学するにはかなりの気合と体力が必要なため、進学をあきらめてしまうとのことです。

彼らのコミュニティを引っ張っていくリーダー的な存在が育たないことで、負のサイクルを断ち切りたくとも絶ち切れず、貧困から抜け出せないまま先が見えません。そんな暮らしに不安な声が大きくなっています。

その上、進学先の高校は10㎞ほど離れているため自転車が必要ですが、その自転車を持っている世帯はほとんどなく、徒歩通学するにはかなりの気合と体力が必要なため、進学をあきらめてしまうとのことです。

彼らのコミュニティを引っ張っていくリーダー的な存在が育たないことで、負のサイクルを断ち切りたくとも絶ち切れず、貧困から抜け出せないまま先が見えません。そんな暮らしに不安な声が大きくなっています。

教育と母語継承の矛盾(コーチュ民族研究者 田中志歩)

またバングラデシュ在住の日本人、田中志歩さんは、コーチュ民族の研究者です。彼らと共に生活した経験もある田中さんによれば、他の地域に住むコーチュ民族には別の問題も生じているようです。その問題や課題、また彼らの暮らしついて、次のように教えていただきました。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

「コクリーコ」。子どもたちが遊ぶ声が響くのは、バングラデシュ最北部のシェルプール県にあるコーチュ民族の村です。「コクリーコ」は、かくれんぼを意味し、コーチュの子どもたちにとって一般的な遊びです。日本にも同じ遊びがあるよと伝えると、みんなとても驚いていた姿が印象的でした。

バングラデシュには43の少数民族が暮らしていますが、大きく分けて、南東部チッタゴン丘陵地帯系の少数民族と、北部平野部系の少数民族となります。コーチュ民族は、後者の北部平野部系の少数民族です。1991年の国勢調査によると人口は約1万6千567人と少なく、インドにも暮らしていますが、その人口はインド側のほうが多いと言われています。

コーチュ民族の母語であるコーチュ語は、チベット・ビルマ語族に属します。コーチュはヒンドゥー教徒であり、イスラム教徒が大勢のバングラデシュの中では、少数民族であること、ベンガル語を母語にしないという点でマイノリティの存在です。

私は、バングラデシュの少数民族教育について博士課程で研究しているので、時々コーチュ民族の村に遊びに行きます。「ペン トント(元気ですか?)」「トント(元気です)」と、村人たちが出迎えてくれ、色鮮やかな「ラフェン」と呼ばれる民族衣装を身にまとった女性たちが、コーチュの民族料理を振舞ってくれます。少数民族の中でも人口が少なく、ダッカではあまり会うことができないコーチュの皆さん。村落で豊かに自分たちの文化を大切にした暮らしを織りなしていますが、最近、母語の継承という課題が大きくなっています。

バングラデシュの北部平野部系の少数民族の人たちに共通した課題である「母語の継承」。現代社会では、教育を受けたり、就職してお金を稼ぐことが必要となっています。バングラデシュのコーチュ民族でも、生計のために村から都市へ移動する人が多くなってきました。生計を立てるために必要不可欠ではありますが、一方で、母語を話すことができないコーチュ民族の増加も現実問題として起きています。

バングラデシュは、「国際母語デー(2月21日)」が生まれた国です。ベンガル語を話したい、ベンガル語で自分を表現したいと願うバングラデシュ人が、パキスタンから独立することを決心した大きな一因が「母語・ベンガル語」です。このように母語を大切にするいきさつから独立した国であるバングラデシュですが、少数民族の母語継承に対するモチベーションはまだまだ低いと言われています。

2014年には「先住民族」という言葉の使用を禁ずる法案が通り、現在は「少数民族」と表現すべきです。24年8月5日の政変後、暫定政権の首席顧問を務めるムハマド・ユヌス氏が「バングラデシュには、ムスリム、ヒンドゥー、クリスチャン、仏教徒、『先住民族』がいる」と発言した際に、過激派ムスリム団体から、法案に反する表現だと批判の声があがりました。少数民族と一括りにされることに納得していない先住民族の人々はユヌス氏の発言を歓迎しましたが、過激派ムスリムと衝突しダッカで暴動が生じる事件もありました。

政変後、半年以上が立ったバングラデシュ。人々が自由を求めて立ち上がり今がある中で、少数民族の人をはじめとするマイノリティの人たちもまた、人権が守られる国となっていってほしいと切に願います。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

「コクリーコ」。子どもたちが遊ぶ声が響くのは、バングラデシュ最北部のシェルプール県にあるコーチュ民族の村です。「コクリーコ」は、かくれんぼを意味し、コーチュの子どもたちにとって一般的な遊びです。日本にも同じ遊びがあるよと伝えると、みんなとても驚いていた姿が印象的でした。

バングラデシュには43の少数民族が暮らしていますが、大きく分けて、南東部チッタゴン丘陵地帯系の少数民族と、北部平野部系の少数民族となります。コーチュ民族は、後者の北部平野部系の少数民族です。1991年の国勢調査によると人口は約1万6千567人と少なく、インドにも暮らしていますが、その人口はインド側のほうが多いと言われています。

コーチュ民族の母語であるコーチュ語は、チベット・ビルマ語族に属します。コーチュはヒンドゥー教徒であり、イスラム教徒が大勢のバングラデシュの中では、少数民族であること、ベンガル語を母語にしないという点でマイノリティの存在です。

私は、バングラデシュの少数民族教育について博士課程で研究しているので、時々コーチュ民族の村に遊びに行きます。「ペン トント(元気ですか?)」「トント(元気です)」と、村人たちが出迎えてくれ、色鮮やかな「ラフェン」と呼ばれる民族衣装を身にまとった女性たちが、コーチュの民族料理を振舞ってくれます。少数民族の中でも人口が少なく、ダッカではあまり会うことができないコーチュの皆さん。村落で豊かに自分たちの文化を大切にした暮らしを織りなしていますが、最近、母語の継承という課題が大きくなっています。

バングラデシュの北部平野部系の少数民族の人たちに共通した課題である「母語の継承」。現代社会では、教育を受けたり、就職してお金を稼ぐことが必要となっています。バングラデシュのコーチュ民族でも、生計のために村から都市へ移動する人が多くなってきました。生計を立てるために必要不可欠ではありますが、一方で、母語を話すことができないコーチュ民族の増加も現実問題として起きています。

バングラデシュは、「国際母語デー(2月21日)」が生まれた国です。ベンガル語を話したい、ベンガル語で自分を表現したいと願うバングラデシュ人が、パキスタンから独立することを決心した大きな一因が「母語・ベンガル語」です。このように母語を大切にするいきさつから独立した国であるバングラデシュですが、少数民族の母語継承に対するモチベーションはまだまだ低いと言われています。

2014年には「先住民族」という言葉の使用を禁ずる法案が通り、現在は「少数民族」と表現すべきです。24年8月5日の政変後、暫定政権の首席顧問を務めるムハマド・ユヌス氏が「バングラデシュには、ムスリム、ヒンドゥー、クリスチャン、仏教徒、『先住民族』がいる」と発言した際に、過激派ムスリム団体から、法案に反する表現だと批判の声があがりました。少数民族と一括りにされることに納得していない先住民族の人々はユヌス氏の発言を歓迎しましたが、過激派ムスリムと衝突しダッカで暴動が生じる事件もありました。

政変後、半年以上が立ったバングラデシュ。人々が自由を求めて立ち上がり今がある中で、少数民族の人をはじめとするマイノリティの人たちもまた、人権が守られる国となっていってほしいと切に願います。

まとめ

ゴータム・モンドルさんと田中志歩さんの話は相反するように感じますが、これが少数民族の現状です。バングラデシュを始めアジアは民族の宝庫です。本来すべての民族がそれぞれの国で認められ、共に支え合う社会であり、母語で教育を受けることができれば、おそらく子どもたちは今よりも多くを吸収することができるでしょう。

しかし、民族の母語でなく各国の共通言語で学ばなければ、すべての分野を学ぶことはできなくなります。また、将来社会に出た時に対応できない、理解できないことが多く、就ける職業の幅が狭まります。より選択肢を多くするためには、共通語を習得しその言語で教育を受けざるを得ないのです。言い換えれば、教育を得るには自身の文化や言葉の継承をあきらめる選択肢しかないのが少数民族の人たちが置かれている現状です。

他の国の民族を見ると、ある程度教育レベルが上がると、民族の文化や言葉を保全する動きが再び始まります。コーチュ民族は、今はまず教育人口を増やし、次の段階として自身の民族性を保全する力をつけることが、最終的に民族性を保つことにつながるのではないでしょうか。

しかし、民族の母語でなく各国の共通言語で学ばなければ、すべての分野を学ぶことはできなくなります。また、将来社会に出た時に対応できない、理解できないことが多く、就ける職業の幅が狭まります。より選択肢を多くするためには、共通語を習得しその言語で教育を受けざるを得ないのです。言い換えれば、教育を得るには自身の文化や言葉の継承をあきらめる選択肢しかないのが少数民族の人たちが置かれている現状です。

他の国の民族を見ると、ある程度教育レベルが上がると、民族の文化や言葉を保全する動きが再び始まります。コーチュ民族は、今はまず教育人口を増やし、次の段階として自身の民族性を保全する力をつけることが、最終的に民族性を保つことにつながるのではないでしょうか。

里親サポーターになっていただけませんか

このような子たちが学校に通えるよう、日本から教育里親として支援する「里親サポーター」。子どもたちは教育を受けることで、多様な就職や手に職をつけられる可能性が未来に広がり、貧困の連鎖から抜け出せることが期待されます。

◆年額3万円、または、月額 2,500円×年12回

(1口=里子1人当たり)

◆里親サポーターになると

①里子の写真と生い立ち記録が受け取れます

②年1回、里子の成長記録・写真・手紙などが送られてきます

③手紙で里子と交流可能 (翻訳を手伝いますので言葉の心配不要)

◎年一括払いのお申込みはこちら

◎月払いのお申込みはこちら

◆年額3万円、または、月額 2,500円×年12回

(1口=里子1人当たり)

◆里親サポーターになると

①里子の写真と生い立ち記録が受け取れます

②年1回、里子の成長記録・写真・手紙などが送られてきます

③手紙で里子と交流可能 (翻訳を手伝いますので言葉の心配不要)

◎年一括払いのお申込みはこちら

◎月払いのお申込みはこちら

他にもたくさんの活動レポートがあります

会報誌アジアネット161号には、他にもアジアや国内の活動情報が満載。以下のURLからご覧ください。

https://jafs.or.jp/user/media/jafs/page/about/summary/161.pdf

アジアネットのバックナンバーは下記ページにあります。

https://jafs.or.jp/about/summary/asianet.html

https://jafs.or.jp/user/media/jafs/page/about/summary/161.pdf

アジアネットのバックナンバーは下記ページにあります。

https://jafs.or.jp/about/summary/asianet.html

イベントのお申込み・お問い合わせは

こちらからお願いいたします。